- 登入

- 註冊

「思維決定行為,行為決定習慣,習慣決定性格,性格決定命運。」

——特里恩·愛德華茲(Tryon Edwards)

在我帶領企業內訓或領導溝通課程時,除了講授工具與模型,我更關心的其實是學員在課後是否真正產生了「思維轉變」。就像在經典的團隊溝通模組——溝通視窗(Johari Window)中,我不只解釋四個象限的使用方法(How),更進一步帶領學員思考其背後的邏輯與核心本質(Why),因為真正能帶來行為轉變的關鍵,往往藏在對「為什麼這樣做」的理解中。

所謂「思維的轉變」,不是表面的態度改變,而是讓學習從技能層次(know-how)昇華到邏輯層次(know-why)。這就像特里恩·愛德華茲(Tryon Edwards)所說:

Thoughts → Purposes → Actions → Habits → Character → Destiny.

同樣的,在中文古語中也有「積思成言,積言成行,積行成習,積習成性,積性成命」的說法。

東西方語言雖異,但智慧相通。真理無論以哪種方式呈現,其實質始終一致。

現代人生活節奏快、資訊爆炸,我們習慣用「快速獲得感」來判斷知識的價值。這正是為什麼網路上充滿了這類標題:

這些教你「怎麼做」的內容(know-how)其實並非不好,但若忽略了其背後的邏輯與原理(know-why),你就會停留在知其然、不知其所以然的狀態。

我曾在某場演講教學中引用「古靈精怪」來比喻演說者的進階路徑:

從「古」到「怪」,就是從 know-how 到 know-why 的歷程。真正高手,不是只會用方法,而是理解方法之所以成立的原因。

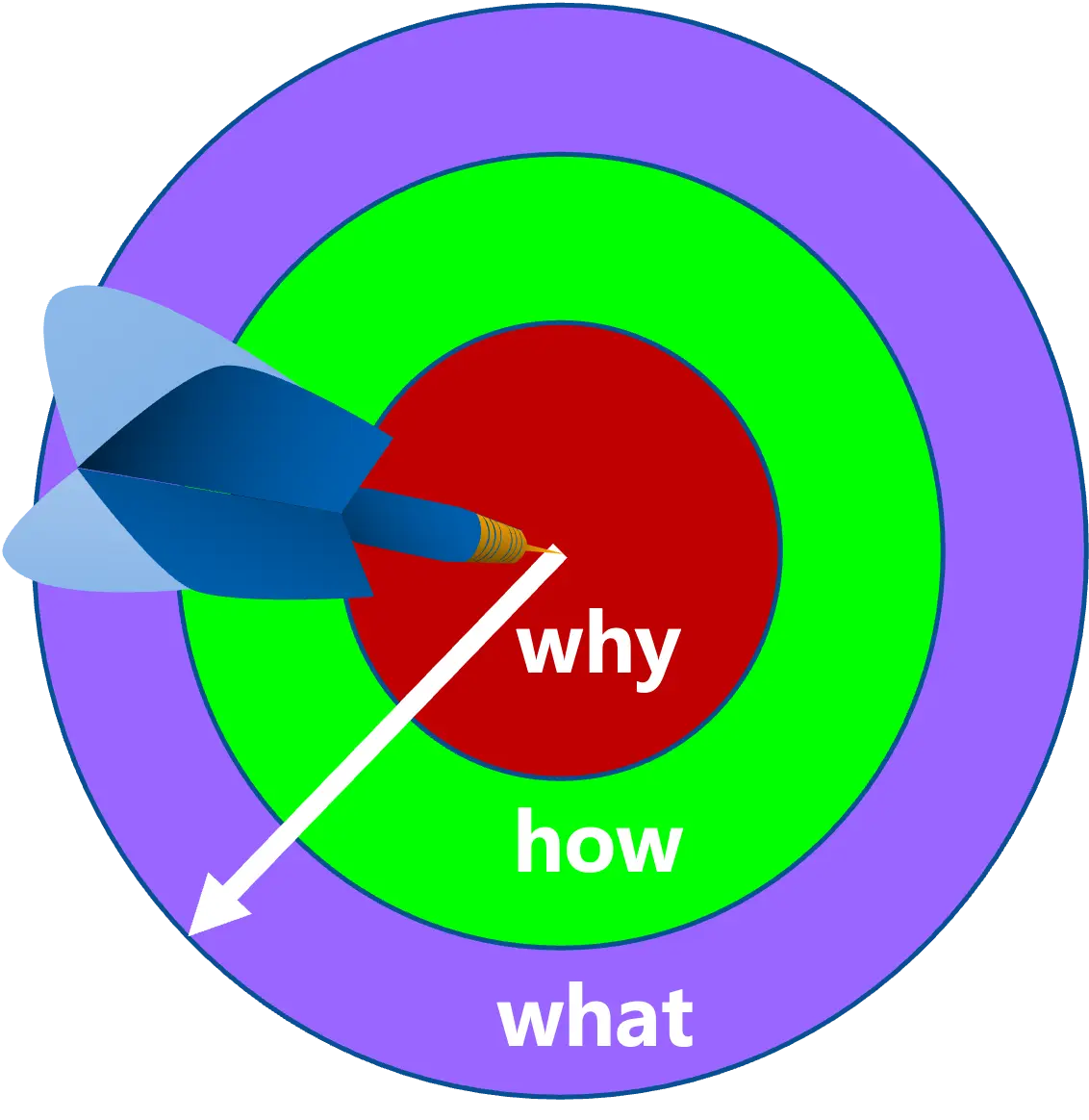

Simon Sinek的黃金圈理論(The Golden Circle)清楚說明:

大多數人只停留在 what 和 how,只有少數人深入思考 why。而思維轉變的開始,就從學會問「為什麼」開始。

當你下一次學到一個 SOP、技巧或行銷流程,不妨停下來問問自己:

只要你開始探索 know-why,你就不再只是技術的使用者,而是系統的理解者。那一刻開始,你離「真正的改變」就不遠了。